ご自宅に火災報知器は付いてますか?

今回は、普段生活していくなかで、あまり気にしないであろう「住宅用火災報知器」についてお話していきます。

住宅用火災報知器は義務です

一戸建ての住宅への火災報知器設置は、消防法で2006年から全ての新築住宅への設置が義務付けられています。

また、既存住宅(中古住宅)では2011年以降、すべての市町村で設置が義務付けられました。

はむ子

はむ子全てのお家に火災報知器が付いていないとダメって事なのね!

うんうん^^

そういう事だね!

でも昔からのお家だと、まだ火災報知器を付けていないケースあるんだ。

かなり前に法改正されているとはいえ、知らないっていうパターンもありそうだよね。

火災報知器が付いていないと、罰則とかはあるの?

住宅に関しては、特に罰則は無いんだよね。

届け出や法定点検も特にないから、昔から住んでいて付けずにスルーしてしまってるパターンや、付いてはいるけど点検してないから作動してないパターンもあるんだよね(´;ω;`)

この機会に、火災報知器が正しく設置されてるかチェックして、もしもの時に備えましょう!

火災報知器は火災の発生をいち早く、知らせてくれます。

昼間の起きている時であれば、目で直接炎を確認したり、耳で「パチパチッ」と言う燃える音を聞いたり、鼻で焦げ臭い匂いを感じたりすることが出来ます。

しかし就寝中や、他の物事に集中している時などは火災に気が付くのに遅れてしまいます。

そんな時に火災報知器は、音声などにより火災発生を知らせてくれます!

住宅用火災報知器を付けなくてはいけない場所や、住宅用火災報知器の種類を説明していくね!

また、火災報知器の取り付け方や、点検方法もご紹介していきます^^

火災報知器の設置場所

住宅への火災報知器設置場所は基本的に決まっています。

寝室と階段は絶対に設置しなくてはなりません。

また、自治体の条例により台所や各居室への設置を義務づけています。

台所やその他居室は各自治体などによって異なるので、所轄の消防署へ問い合わせるか、所轄の消防署のHPなどで確認してみてね!

各市町村によって違うなんて、紛らわしいね><

条例ではなく、法律で決めてくれればいいのにね^^;

そうだね^^;

でも僕が設計する住宅は、安全のために「各居室全て、階段、台所等の火気を使用する所」には絶対に火災報知器は取り付けているよ^^

住宅用火災報知器は、1個当たり数千円。

それで安心を買えると思えば、安いと思うよ^^

お客様にはいつも、そう言ってご説明しているよ!

火災報知器の種類

住宅用火災報知器には2つの種類があります。

熱感知器と煙感知器です。

熱感知器

熱感知器は「周囲の温度」を感知して、火災の発生を知らせます。

設置場所は、火を使用する台所や車庫などです。

煙感知器

煙感知器は、煙に反応し火災発生を知らせてくれます。

設置場所は、寝室などの居室です。

設置場所、設置方法

住宅用火災報知器は電源100Vを使用したタイプと、電池式のタイプがあります。

電源100Vタイプですと、直接配線を繋ぐ必要があるため、素人には接続設置は難しいです。

しかし、電池式タイプは誰でも簡単に取り付け設置が可能です。

現状、住宅用火災警報器のほとんどは電池タイプです。

住宅用火災警報器の設置場所

火災警報器を取り付ける場所は天井か壁です。

しかし、どこでも良い訳ではありません。

明確な場所が決まっています。

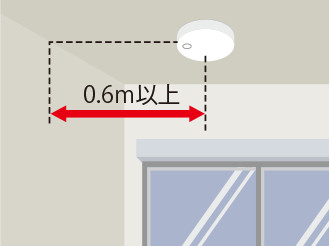

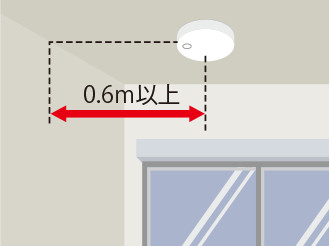

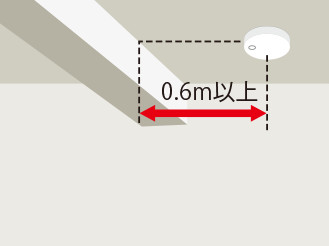

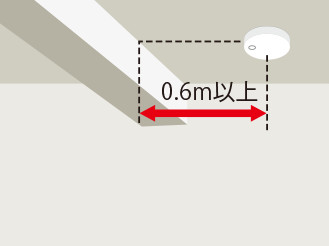

天井に取り付ける場合

天井に取り付ける場合、壁から0.6m以上(熱感知器は0.4m以上)離して取り付けて下さい。

梁など、天井からでっぱりがある箇所も0.6m以上(熱感知器は0.4m以上)離して取り付けて下さい。

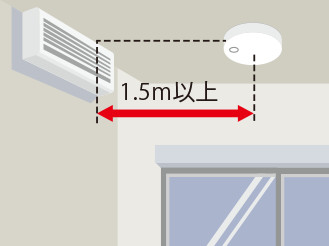

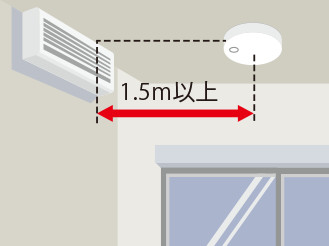

エアコンなどの吹き出し口から、1.5m以上離して取り付けて下さい。

壁に取り付ける場合

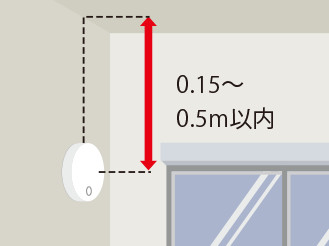

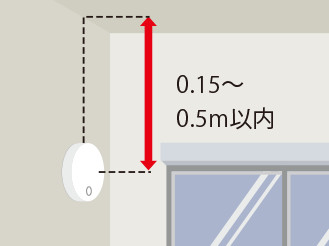

天井から0.15m~0.5m以内の位置に取り付けて下さい。

住宅用火災報知器の設置方法

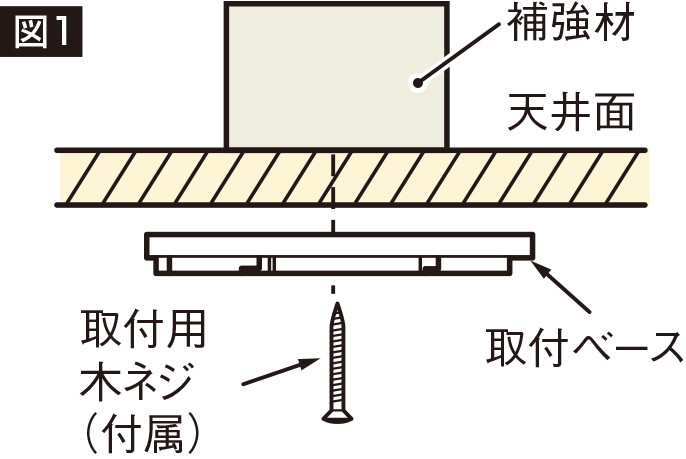

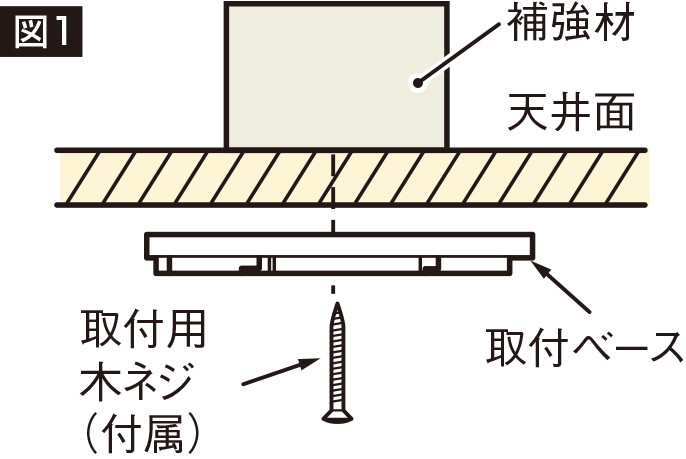

壁や天井に取り付ける場合、基本的に壁天井の材質は石膏ボードになっています。石膏ボード自体にはネジは効かないため、石膏ボードの下地になっている柱や天井下地材(野縁)にネジを打ち込んで止めていきます。

木造住宅の場合、壁は455㎜ピッチで柱と間柱が入っています。天井についても455mmピッチで野縁が入っています。

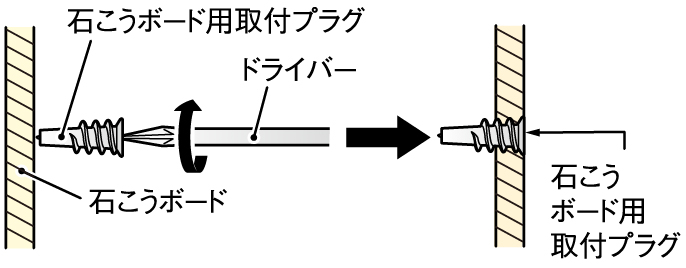

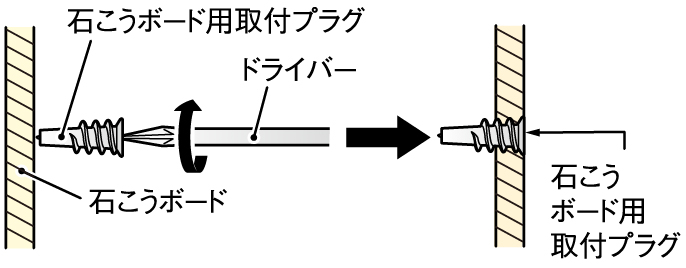

もし、柱や野縁などの下地が解らない際は、ボードアンカーと言われる取り付けプラグを使用して設置することも可能です。

※コンクリート造の住宅の場合、壁仕上げがコンクリートになっている場合があります。その場合、コンクリートにドリル穴あけが必要になるため専用工具が必要です。

比較的、簡単に取り付け可能ですのでご紹介していきます。

1,本体と取り付けベースが最初は、くっついているため取り外します。

2,取り付けベースを設置場所へネジ2本で取り付けます。(基本的にネジは同封されています)

3,本体に付属されているリチウム電池を取り付けます。

4,取り付けベースに本体を取り付けて、設置完了です。

※住宅用火災警報器は連動が可能です。複数個設置する場合は必ず、連動設定を行ってください。

点検方法

設置が完了したら、正常に動作するか点検をしてみましょう!

また、現状付いている住宅用火災報知器も半年に一度は、正常に作動するか点検を行いましょう!

点検方法は非常に簡単です^^

1,本体ある警報停止スイッチを1回押すor引き紐を引く。

2,「ピーッ、正常です」と言う音声が流れたら正常に作動しています。

以上で完了です (笑)

非常に簡単ですよね^^

※複数個連動している場合、1か所スイッチを押して点検すると、連動している全箇所の点検が行えます。全部の住宅用火災報知器から「ピーッ、正常です」という音声が流れます。

電池式の場合、電池切れとなっている場合があります。

その際は、電池を交換してあげましょう。

電池は基本的にリチウム電池です。

約10年ほど持つ為、忘れた頃に・・・というパターンが多そうですね><

半年に1回は、気が向いたときにスイッチを押してみるようにしましょう!

スイッチを押すだけなので本当に、気が向いたときに「ポチっ」ってするだけです^^

火災報知器のメーカーによって電池が異なる場合があるため、メーカー指定のリチウム電池をインターネットで買うのがおススメです。

特殊な電池なので、家電量販店だと扱ってないお店があるかも><

住宅用火災報知器まとめ

まずは、住宅用火災報知器が設置しなくてはならない場所についてるか確認してみましょう!

住宅用火災報知器が設置されてなければ、新たに購入して設置しよう!

設置がされていた場合は、警報ボタンを押して「ピーッ正常です」という音声が流れるか確認しよう!

もし、音声が流れなかったら、故障か電池切れです;;

余りに古い場合、故障の可能性もあるため、新たに購入するのをお勧めします^^

複数個の警報器が付いてる場合、その全てが連動しているかのチェックも忘れないようにね^^

住宅用火災警報器って色々なメーカーから販売されているけど、おススメのメーカーなんてあるの?

個人的には安価で信頼性も高い、パナソニック製の住宅火災警報器をおススメしているよ!

筆者が働いている工務店で標準採用されている物でもあり、自信をもっておススメ出来るメーカーさんです^^

ここまで読んで頂き、ありがとうございました!

住宅用火災警報器の設置は義務であり、もしもの時の防波堤です!

この機会に、必ず設置確認と点検を行い、万が一に備えていきましょう^^

ありがとうございました!

コメント